工業軟件的第二起跑線

http://www.gjzbw99.com 2018-07-31 10:23 來源:知識自動化

近一年來,隨著中美貿易戰的開啟,特別是“中興事件”的爆發,引發了國人對自主核心技術的廣泛焦慮和深入思考。微信公眾號《知識自動化》近一年來發表了關于中國工業軟件發展的歷史回顧與思考的系列文章,引起了強烈反響。作為從事數字化設計技術研究、開發及產業化推廣長達26年的一線從業者更是感慨萬千,謹以此文向關注和堅守中國工業軟件的同仁表示敬意。

十一五以來,中國科技界已經及時地布局開展了多領域物理統一建模語言Modelica基礎理論和共性技術研究。一些研究成果在航空航天等領域的重點型號工程,如中國空間站全系統功能樣機、嫦娥5號電總體設計及仿真、航天液體動力系統、大型民用飛機著陸及飛控系統仿真等,得到初步驗證。

目前商業領域的“分科而制”單領域建模分析軟件工具90%以上為國外掌控,其發展積淀長達數十年。如果中國以傳統方式追趕,可以說在工業應用軟件機會寥寥。 而多領域物理統一建模理論方法,與技術所創造的知識自動化技術體系,正在使得工業軟件生成方式發生改變。而經過十一五、十二五的一些前期工作,中國已經突破了國際多領域物理統一建模的核心技術。

這是中國自主可控的高端分析建模技術和工業應用軟件創新發展的一次難得機遇。如果可以深入持續的開展工業知識(模型)的表達與互聯研究,建立模型重用、在新工科教育中強化工業軟件的基礎作用、制定相關產業聯動政策鼓勵工業界采用國產替代技術等,那么掌握新一代數字化設計支撐體系,值得期待。

中國軟件想要逆襲,應如何布局,本文將為您詳細解讀。

軟件是工業知識的載體

軟件是智能的載體。工業先進軟件是工業乃至社會發展水平的重要標志,是未來智能工業的重要基礎支撐,是不能受制于人的關鍵核心技術。

工業軟件不同于IT軟件,是工業知識創新長期積累、積淀并在應用中迭代進化的工具產物,正如趙敏先生在《為工業軟件正名》鮮明指出“工業軟件是一個典型的高端工業品,它首先是由工業技術構成的。研制工業軟件是一門集工業知識與“Know-how”大成于一身的專業學問。沒有工業知識,沒有制造業經驗,只學過計算機軟件的工程師,是設計不出先進的工業軟件的”。

工業軟件是工業創新實踐的技術溢出,是先進生產力的關鍵要素,只要工業技術創新不息,工業軟件創生不止。林雪萍、趙敏先生在《工業軟件黎明靜悄悄|工業軟件史》對中國工業軟件歷史給出了“親歷的全景式”回望,徹腹的“哀其不幸、怒其不爭”讓人噓唏不已。趙翰林、林雪萍先生在《仿真軟件史就是大魚吃小魚的歷史|工業軟件史》總結了國際工業軟件技術與產業發展,生動地描繪了國際工業軟件“繁衍不斷、生生不息”的蓬勃生態,雖然“大魚吃小魚”,但“池子里總有魚”。

工業軟件按照運行場景為兩大類研發與管理工具類(off-line)和系統運行時類(on-line)。這兩類軟件,缺乏跨領域、全系統建模及軟件自動化工具,因此研制生產主要依賴人工編寫,研發效率低、可維護性差,生產效率和質量都是困難重重。

隨著復雜產品系統智能化(嵌入式應用軟件)趨勢的快速發展,相應的數字化設計方法和技術體系已成為制約因素。

中國工業軟件為何落后?

從文化層面看,我們長于“道、理”,短于“術、器”,“君子動口不動手”,熱衷于新理念、新概念的玄究,所謂“玄而又玄,妙不可言”,輕視“術、器”的恒力打造,導致工作母機在內的高端生產工具普遍落后,工業軟件更是如此。

改革開放前40年中國從農業化向工業化轉型的過程中,以“逆向工程”為主的技術發展方式導致我國工業軟件自主發展缺乏足夠的內在源動力。最要命的是,中國工業往往“視集成為創新”,加劇了基礎、關鍵核心技術的空心化、中國一輪又一輪地引進、推廣“XX化”,往往是拿來裝配主義,而在核心的根基上鮮有作為,最終導致相關基礎工具軟件幾乎被國外壟斷,受制于人,國內相關技術研發力量嚴重萎縮,自主可控工業軟件舉步維艱。真要進行“創新引領”,首先要摒棄誤國害民的“集成創新”。

現有的設計研發軟件工具,往往缺乏全局觀,以傳統的軟件編制工藝“分科而制”,這種基于單學科軟件工具的多學科融合,實際上是在集成多專業工具軟件的信息。這就大大增加了軟件成本,也嚴重影響了設計師桌面快捷應用。

系統設計與驗證技術,既是是中國數字化設計技術的短板,也是一個重要的突破口。中國設計行業,一向是強于詳細設計,而弱于概念設計和系統設計。雖然產品的設計流程是從概念到物理自頂向下的展開的,但技術手段和工具發展是自底向上發展的,數控技術先于CAD技術、CAE技術先于CAD,詳細設計技術先于系統設計技術等等。目前成熟的數字化設計與驗證技術與工具體系只能支撐部分大回路設計驗證。德國工業4.0強調需要建立基于模型的系統工程技術體系,就是實現全系統早期多回路設計驗證。

數字工具的兩大空間

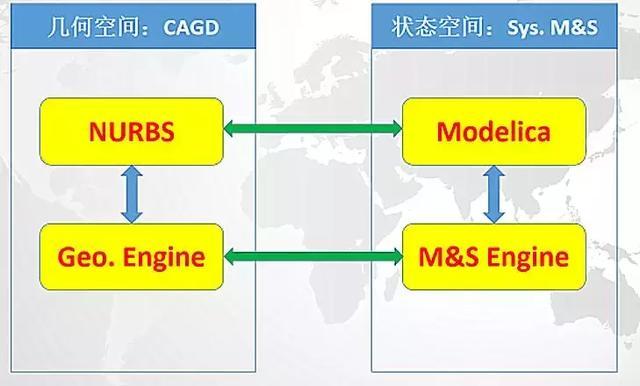

工業設計工具的研發活動,一直存在于兩個空間:幾何空間和狀態空間。計算機輔助設計CAD自上世紀六十年代初以來,圍繞幾何空間設計活動,發展了計算機輔助幾何設計技術CAGD,為產品結構設計提供了卓越的工具。事實上直到上世紀80年代初出現革命性的技術NURBS之前,CAD的發展一直缺乏統一的標準技術體系,嚴重的影響了CAD技術在工業界的普及推廣。NURBS“橫掃六合、總齊八荒”,將CAD技術推進了大規模應用創新的時代。這也形成了非常深的壁壘,國外在這方面的優勢非常明顯。

然而,針對產品的狀態空間,各種建模、分析及仿真活動,由于缺乏統一的知識模型表達標準,進展不夠迅速。這就形成了紛繁的單學科領域仿真軟件工具,致使建模與仿真(M&S)進展遠遠不及幾何空間的發展,在工業界尚未達到普及深入標準化。

圖1 CAD的兩大空間

當前,多領域物理統一建模語言Modelic成為熱點。基于統一模型規范Modelica的全系統建模、分析、仿真優化及軟件自動生成技術,已成為產品設計研發技術的重要創新方向,是繼計算機輔助幾何設計CAGD之后,數字化設計支撐技術的重要分支。

歐美發達國家正籍此構筑新的技術壁壘,對此,中國必須有所為。

全新的壁壘與壟斷

國際傳統CADCAE自動化技術廠商紛紛并購系統建模及軟件自動化技術,著力打造設計分析仿真優化及軟件自動生成一體化技術。2006年6月國際產品全生命軟件巨頭法國達索系統公司認定“Modelica是未來工業知識的表達標準”,并宣布了“基于modelica的嵌入式開放戰略”,以此全面打造工業系統解決方案。

2011年美國國防部高級項目預研局DARPA提出統一模型標準(包括modelica),采用基于模型的系統工程方法,在一個技術體系下快速研發、部署海陸空天運載器,效率提高5倍,實現“構造及正確”。2012年12月,西門子收購了比利時LMS 軟件仿真公司,其包含的AMESim軟件,支持Modelica。在2016以國際著名CAE公司ANSYS收購模型驅動的軟件生成系統SCADA為典型。

還有大量的收購行動不計其數。

表1 Modelica大事件

系統建模與仿真技術體系主要由一軟一硬兩方面組成。軟的是模型驅動的建模仿真與代碼生成軟件系統,包括美國大名鼎鼎的數學軟件之一的MatLab、美國NI的LabView、SCADA、Dymola、SimulationX、AVL、Cruse等,而實時計算設備則包括DSPACE、NI、RT-LAB。

這些國外相關軟件與硬件廠商以形成類似Wintel聯盟,幾乎掌控了復雜系統產品的高端開發技術體系和手段。以汽車電控領域為例,來自奧地利的汽車研發咨詢商AVL李斯特公司,這是是全球著名的發動機設計開發、測試及專業CAE軟件供應商。其汽車系統設計分析軟件和實時計算設備DSPACE,軟硬雙煞,幾乎全面壟斷了中國汽車電控正向設計研發技術體系。特別需要說明的是DSPACE在10年前已對中國軍工領域全面禁運。

中國機遇

基于統一模型規范的全系統建模、分析、仿真優化及軟件自動生成技術是國際智能系統與產品研發技術的重要創新方向。

十一五以來,中國科技界已經及時地布局開展了多領域物理統一建模語言Modelica基礎理論和共性技術研究。一些研究成果在航空航天等領域的重點型號工程,如中國空間站全系統功能樣機、嫦娥5號電總體設計及仿真、航天液體動力系統、大型民用飛機著陸及飛控系統仿真等,得到初步驗證。

目前商業領域的“分科而制”單領域建模分析軟件工具90%以上為國外掌控,其發展積淀長達數十年。如果中國以傳統方式追趕,可以說在工業應用軟件機會寥寥。 而多領域物理統一建模理論方法,與技術所創造的知識自動化技術體系,正在使得工業軟件生成方式發生改變。而經過十一五、十二五的一些前期工作,中國已經突破了國際多領域物理統一建模的核心技術。

這是中國自主可控的高端分析建模技術和工業應用軟件創新發展的一次難得機遇。如果可以深入持續的開展工業知識(模型)的表達與互聯研究,建立模型重用、在新工科教育中強化工業軟件的基礎作用、制定相關產業聯動政策鼓勵工業界采用國產替代技術等,那么掌握新一代數字化設計支撐體系,值得期待。

作者簡介

陳立平:科技部國家企業信息化應用支撐軟件工程技術研究中心(武漢),蘇州同元軟控信息技術公司、武漢天喻軟件公司董事長;華中科技大學機械學院 CAD中心主任