大力振興紡織裝備制造業 努力促進紡織產業升級

http://www.gjzbw99.com 2006-07-05 11:58 來源:中國紡織服裝檢測網

2005年是我國第十個五年計劃的最后一年,回顧過去的五年,我國紡織工業和紡織

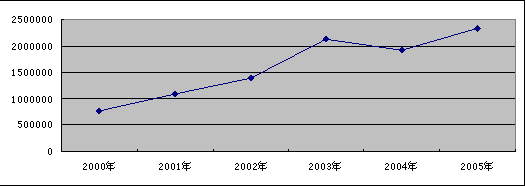

五年來,我國纖維加工總量從2000年的1360萬噸增長到2005年的2600年萬噸,增長91%,已超過世界纖維加工總量的35%。其中,我國化學纖維產量從694萬噸增加到2005年的1629萬噸,增長142%,紗產量2005年達1412萬噸,比2000年增長109%。

規模以上紡織企業從2000年19400戶增加到2005年34973戶,資產總額增加61%,2005年全行業總產值首次超過30000億元。

在滿足我國13億人口不斷增長的紡織品服裝消費的同時,我國紡織品服裝出口也從2000年的530億美元增加到2005年的1175億美元,增長122%。我國紡織品服裝出口總額已超過全世界的四分之一。

紡織機械行業作為紡織工業的技術基礎,在支持紡織工業突飛猛進的同時,行業自身也取得史無前例的進步。

一、“十五”期間我國紡織機械行業的發展狀況

1. 行業規模

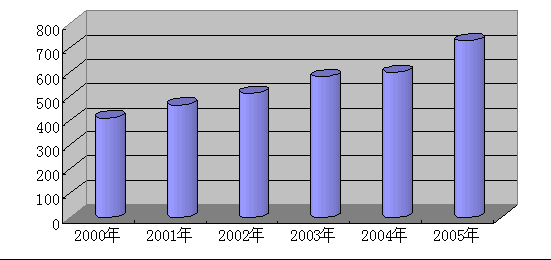

中國紡織機械器材工業協會統計的紡機生產企業2000年為412家,2005年已經超過730家。

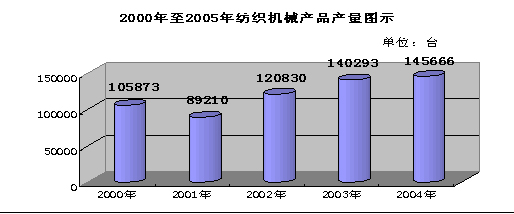

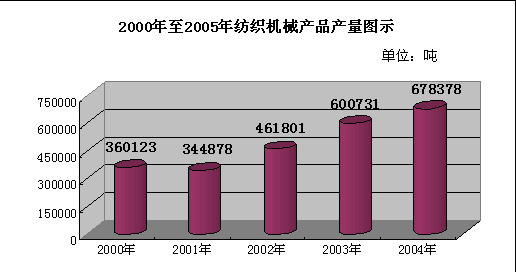

2000年到2004年,我國紡織機械工業成為化纖、棉紡織、針織和印染后整理行業的裝備中堅。五年間,我國紡織機械工業為紡織工業提供技術裝備60多萬臺(套)。

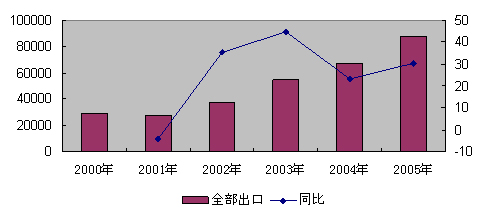

紡機出口快速擴大,出口創匯2000年僅2.9億美元,2005年已達8.8億美元。(五年出口圖表)

行業效益持續增加,利潤總額從2000年的7.7億元,增加到2005年的23.3億元。

2. 技術進步

“十五”期間,我國紡織機械產品技術水平顯著提高,譬如,棉紡織設備中的清梳聯合機、精梳機、自動絡筒機和各種無梭織機實現了產業化并得到市場的認可。在引進技術、合作生產和消化吸收的基礎上,自主開發和創新能力得到了提高,產品機電一體化水平有所上升,總體上已達到二十世紀九十年代水平,而且一批紡織機械產品已逐步接近國際先進水平。新產品研發水平不斷提高,2000年到2004年間研發出一大批聚酯裝置、化纖抽絲、棉紡織和印染后整理機械新品種。在“十五”期間建成的1472萬噸聚酯生產能力中85%使用的是自主研發的國產設備。“十五”建成的1127萬噸化纖抽絲能力中長絲項目的65%,短絲項目的60%采用了國產的技術裝備。棉紡成套設備中清梳聯成套設備已超過1500條線,其中國產清梳聯已超過1000條線,自動絡筒機已超過15000臺,其中國產已超過1600 臺。新型懸錠粗紗機已占粗紗機產量的四分之三。近幾年在全行業比較關注的集聚環錠紡紗機已達49萬錠,其中國產27萬錠。紡織機械的新產品產值率由2000年的19.1%,提高到2004年的25.3%。

“十五”期間,我國紡織機械工藝制造技術與裝備有了新的發展。大量采用了機械制造加工新工藝和先進適用技術,加強了生產技術裝備與工藝生產線的改造。使紡織機械工業的裝備和制造工藝水平有了明顯提高。對保證產品質量、改善生產環境、提高生產效率、降低生產成本起了非常重要的作用。近幾年紡織機械工業不斷進行技術改造,固定資產投資不斷增長,2001年至2005年五年間全行業完成固定資產投資116.49億元。目前全行業機械加工機床的數控化率達到5%,其中重點骨干企業達到8.27%。鑄造、熱處理和表面處理的新工藝、新技術得到推廣。

3. 行業結構的變化

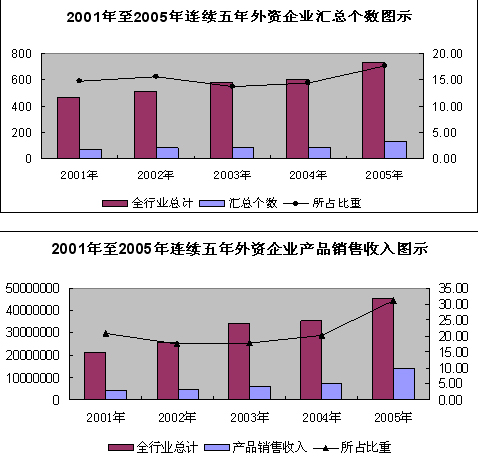

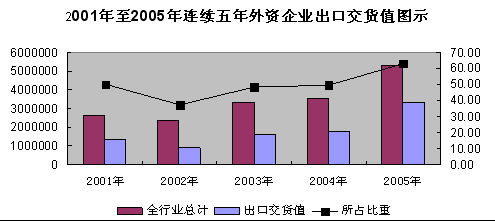

幾年來,行業、企業結構發生了巨大變化。國有企業改革逐步深入,外資企業平穩發展,民營經濟發展迅猛。國有企業通過“集團化”和“股份制”的改組、改制,資產結構得到優化。總量雖有所減少,但資產質量大幅提升。港澳臺、外商獨資、合資企業投資平穩增長。企業的集團化組織、集約化生產開始凸顯。江蘇、浙江、山東、中國紡織機械(集團)有限公司和太平洋機電(集團)有限公司形成了紡織機械生產基地。上述三個省和兩個集團公司的產值占全行業總產值的88%。

值得注意的是國際著名的紡織機械制造廠商陸續在我國投資建廠,港澳臺企業投資增長26.73%,外商獨資、合資企業投資增長60.71%。已經成為我國紡織機械行業的一個重要組成部分。

“十五”期間,我國紡織機械產品技術水平顯著提高,譬如,棉紡織設備中的清梳聯合機、精梳機、自動絡筒機和各種無梭織機實現了產業化并得到市場的認可。在引進技術、合作生產和消化吸收的基礎上,自主開發和創新能力得到了提高,產品機電一體化水平有所上升,總體上已達到二十世紀九十年代水平,而且一批紡織機械產品已逐步接近國際先進水平。新產品研發水平不斷提高,2000年到2004年間研發出一大批聚酯裝置、化纖抽絲、棉紡織和印染后整理機械新品種。在“十五”期間建成的1472萬噸聚酯生產能力中85%使用的是自主研發的國產設備。“十五”建成的1127萬噸化纖抽絲能力中長絲項目的65%,短絲項目的60%采用了國產的技術裝備。棉紡成套設備中清梳聯成套設備已超過1500條線,其中國產清梳聯已超過1000條線,自動絡筒機已超過15000臺,其中國產已超過1600 臺。新型懸錠粗紗機已占粗紗機產量的四分之三。近幾年在全行業比較關注的集聚環錠紡紗機已達49萬錠,其中國產27萬錠。紡織機械的新產品產值率由2000年的19.1%,提高到2004年的25.3%。

“十五”期間,我國紡織機械工藝制造技術與裝備有了新的發展。大量采用了機械制造加工新工藝和先進適用技術,加強了生產技術裝備與工藝生產線的改造。使紡織機械工業的裝備和制造工藝水平有了明顯提高。對保證產品質量、改善生產環境、提高生產效率、降低生產成本起了非常重要的作用。近幾年紡織機械工業不斷進行技術改造,固定資產投資不斷增長,2001年至2005年五年間全行業完成固定資產投資116.49億元。目前全行業機械加工機床的數控化率達到5%,其中重點骨干企業達到8.27%。鑄造、熱處理和表面處理的新工藝、新技術得到推廣。

3. 行業結構的變化

幾年來,行業、企業結構發生了巨大變化。國有企業改革逐步深入,外資企業平穩發展,民營經濟發展迅猛。國有企業通過“集團化”和“股份制”的改組、改制,資產結構得到優化。總量雖有所減少,但資產質量大幅提升。港澳臺、外商獨資、合資企業投資平穩增長。企業的集團化組織、集約化生產開始凸顯。江蘇、浙江、山東、中國紡織機械(集團)有限公司和太平洋機電(集團)有限公司形成了紡織機械生產基地。上述三個省和兩個集團公司的產值占全行業總產值的88%。

值得注意的是國際著名的紡織機械制造廠商陸續在我國投資建廠,港澳臺企業投資增長26.73%,外商獨資、合資企業投資增長60.71%。已經成為我國紡織機械行業的一個重要組成部分。

2000年到2004年間,私營經濟成份企業數量由10.7%上升到47.3%,私營與集體企業數量所占比例已達64.3%。目前,我國紡織機械行業中按企業數量統計,股份制企業已占到52%,與外商及港澳臺商合資企業占17%。

2. 發展中存在的問題

(1)創新能力不足,具有自主知識產權的產品比例小

與發達國家相比,我們缺少具有自有知識產權的產品。源自自主開發的機電產品,我國是43%;我國的紡織機械產品只占30%左右,多數源自產品技術資料的轉移、測繪和仿制,少數來自引進技術和二次開發消化吸收。

(2)主要產品技術水平偏低,替代不了進口

紡織機械產品進口金額數量大,出口金額數量小是行業發展中一個突出問題。2004年紡織機械產品進口46.5億美元,盡管同年紡織機械產品出口有較大幅度增長,但進口紡織機械產品仍為出口的8.5倍。近年各種無梭織機年平均進口多達3萬多臺,針織機械平均年進口也在3萬臺以上。

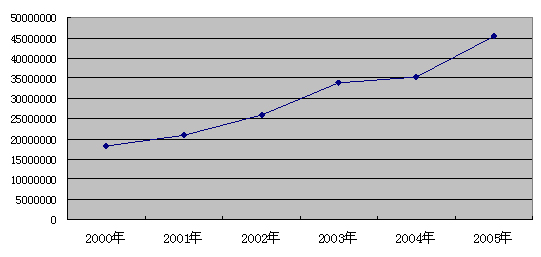

近年進口紡織機械用匯情況

2. 發展中存在的問題

(1)創新能力不足,具有自主知識產權的產品比例小

與發達國家相比,我們缺少具有自有知識產權的產品。源自自主開發的機電產品,我國是43%;我國的紡織機械產品只占30%左右,多數源自產品技術資料的轉移、測繪和仿制,少數來自引進技術和二次開發消化吸收。

(2)主要產品技術水平偏低,替代不了進口

紡織機械產品進口金額數量大,出口金額數量小是行業發展中一個突出問題。2004年紡織機械產品進口46.5億美元,盡管同年紡織機械產品出口有較大幅度增長,但進口紡織機械產品仍為出口的8.5倍。近年各種無梭織機年平均進口多達3萬多臺,針織機械平均年進口也在3萬臺以上。

近年進口紡織機械用匯情況

|

|

2000年 |

2001年 |

2002年 |

2003年 |

2004年 |

|

紡織機械合計 |

19.13 |

25.14 |

35.19 |

46.38 |

46.56 |

|

化纖機械 |

1.12 |

3.77 |

4.06 |

6.36 |

7.73 |

|

紡紗機械 |

3.15 |

4.67 |

5.63 |

6.20 |

6.61 |

|

織機 |

4.23 |

5.06 |

9.22 |

9.21 |

6.66 |

|

針織機械 |

4.05 |

3.72 |

6.20 |

8.35 |

9.20 |

|

非織造機械 |

0.28 |

0.24 |

0.40 |

0.32 |

0.84 |

|

印染后整理機械 |

3.94 |

5.12 |

6.82 |

9.79 |

8.46 |

|

輔助裝置及零配件 |

2.35 |

2.56 |

2.87 |

4.90 |

5.37 |

在紡織機械工業的100個重點骨干企業中,按產品銷售額1%提取產品開發基金的企業只有42%。多數企業的產品“老面孔”,靠低水平生產,低價格微利保本經營,經濟效益不高,全行業的平均利潤率仍然很低。企業缺乏技術改造能力,裝備無法更新,人才難留,適應不了紡織機械制造技術的發展。

紡織機械工業的“合理分工,專業生產”格局缺乏行業的有效引導。由于紡織機械產品本身的特點,專業化生產要求高,社會配套程度高。但在市場競爭中,企業各自為戰,有的地區也在強調自我成套。技術力量、生產能力較為分散成了紡織機械產品競爭能力弱的一個主要原因。中國紡織機械器材工業協會統計分析,紡織機械工業企業中生產主機的占49.2%的,生產專配件的只占28.3%,生產紡織機械器材的占15.7%,生產電器配套件的占6.7%,結構不盡合理。

二、“十一五”期間我國紡機行業肩負振興紡織裝備制造業和促進紡織產業升級的雙重責任

紡織機械工業“十一五”期間要堅持科學發展觀,促進結構調整,使紡織機械工業由粗放型向集約型轉變,實現產品的安全、節能、降耗、可循環、可持續發展;堅持走新型工業化道路,以信息化帶動工業化,以工業化促進信息化;堅持行業協調發展,以人為本,實現紡織機械產品人機和諧、操作安全、節能環保、環境友好和單產用工逐步減少的要求;堅持技術創新,實現技術進步,不斷提高自主創新能力,發展具有自主知識產權產品。

“十一五”期間,我國將大力振興裝備制造業,紡織機械行業已經列入其十六個行業之一。同時“十一五”又是紡織工業奠定由紡織大國向紡織強國轉變的基礎的關鍵時期,因此紡織機械行業在“十一五”期間擔負著雙重任務,既要滿足紡織工業產業升級對先進技術裝備的需求,又要通過裝備制造業的振興發展壯大自身。為完成雙重任務,我們要大力開發先進紡機裝備,加快用高新技術裝備改造紡織業,促進紡織產業升級

圍繞中國紡織工業協會《紡織工業科技進步發展綱要》提出的28項關鍵技術和10項重點關鍵裝備,以實現數字化單機、車間級自動化和車間、企業信息化系統工程為標志的數字化紡織機械,以安全、節能、環保產品為標志的綠色紡織機械為重點。通過數字化紡織機械和綠色紡織機械產品的實施,相應推進紡織機械制造加工技術水平的提高,推進紡織機械產品質量和可靠性的提高,推進企業、全行業的技術進步。

(一)重點紡織機械產品發展方向和關鍵技術

1).化纖機械

向大容量、精細化、高精度、低投入、高產出、數字化和控制智能化方向發展,在細化常規產品的同時,注重特種纖維、功能性纖維設備及成套工程技術的開發,努力降低消耗和減少污染,提高產品質量和可靠性。

(1)研制高效節能降耗化纖生產線

在滌綸短纖維150噸/日生產線產業化的基礎上,開發200~250噸/日生產線。研制年產60萬噸PTA成套國產化技術與設備。研發柔性化新型聚酯生產線技術及設備等。

(2)加大差別化、高性能纖維生產設備的開發力度

在完善國產長絲復合紡絲機的基礎上,開發短絲復合紡絲設備。開發滌綸0.3dpf超細纖維紡絲設備。開發可紡制滌綸高強和高模低縮纖維的成套設備。研制高性能、差別化腈綸纖維生產設備。

研發芳綸1414的產業化技術與設備。研發碳纖維、導電纖維、光導纖維、超大分子量的聚乙烯纖維、中空膜纖維等高新技術纖維與設備。

(3)開發綠色環保纖維技術及成套設備

研發聚乳酸(PLA)工藝技術及工業化設備。進一步完善粘膠長絲新型連續紡絲與相應配套設備,實現產業化。研發年產6萬噸粘膠短纖維生產線。研制廢氣回收治理裝置。

研制產業化無毒纖維素纖維生產的技術與設備,實現綠色環保生產。加大對有毒有害纖維生產的治理,采用新型高效裝置進行排放物的回收。運用先進技術充分利用廢棄物料,提高原料的利用率。

在發展各類化纖機械與成套設備的同時,提高化纖機械專件、配套件和成套設備的質量、使用壽命及可靠性。推廣數字化、計算機網絡控制技術,在現有電氣自控技術的基礎上,繼續推廣高精度在線檢測技術、現場總線等計算機網絡技術。

2).紡紗機械

重點發展現代棉紡機械,同時發展毛紡機械、麻紡機械和絹絲機械。

棉紡機械發展一是在傳統棉紡設備的基礎上進行提高和改進,并應用網絡和信息技術改造傳統設備,部分實現連續化生產,萬錠用工70人,實現紡紗工序的連續化和生產過程的自動化控制。主要開發下列單元機:適合不同紡紗工藝流程的新型高效短流程清梳聯合機;有自調勻整裝置的單眼高速并條機,與梳棉連接的高速并條機;多電機傳動的高速粗紗機、帶自動落紗的新型粗紗機;自動落紗高速細紗機,自動落紗數控集聚紡細紗機;高產棉精梳機機組、數字化多電機傳動的精梳機和全自動精梳生產系統;人工輔助接頭高速轉杯紡紗機、高速全自動轉杯紡紗機;細絡聯式自動絡筒機,新一代自動絡筒機。

二是研究開發具有自主知識產權的新一代棉紡成套設備,應用數字、網絡和信息技術,實現棉紡設備生產的自動化和連續化,提高速度,簡化結構,降低制造成本,適應智能化的現代棉紡生產和管理的需要,萬錠用工30人左右,紡制紗線質量達到Uster公報的15%左右水平。重點研發信息化高產清梳聯合機、數字化精梳機、自動落紗數控集聚紡細紗機、新一代自動絡筒機和細絡聯合機及高速全自動轉杯紡紗機。

提高棉紡機械的可靠性,研究產品可靠性設計,可靠性分配的原則和方法、故障模式及判據和可靠性各系統指標分配計算方法,制定“棉紡機械可靠性測定(摸底)試驗評定規范”,建立統一的可靠性指標評價體系。通過5年的努力,使主要的紡織機械產品可靠性指標達到或接近國際先進水平。

麻紡機械發展重點是研發亞麻長麻櫛成聯合機關鍵設備,亞麻短紡新工藝技術設備,苧麻牽切紡紗工藝技術設備。在鞏固、提高和擴大應用亞麻長麻紡新型設備的同時,著力開發短麻紡新工藝設備,解決現行亞麻短麻紡紗設備的落后現狀。采用牽切紡紗新工藝技術路線。在用工減少,勞動環境和勞動強度明顯改善的前提下,短麻紗適紡支數提高到26公支。進一步研制、開發苧麻牽切新技術,切斷超長纖維,提高纖維可紡性,減少麻粒和短絨的產生,有效提高生條質量和制成率。

絹絲機械發展要適應繅絲工業機械化、自動化、連續化、生產管理網絡化發展的需要,實現人均產絲量2000公斤以上。重點發展自動繅絲機及其系列產品:雙宮絲自動繅絲機、柞蠶絲自動繅絲機、復合絲自動繅絲機;研制絹紡梳紡新工藝技術裝備,發展新型絹(麻)紡系列高速針梳機、粗紗機、自動開繭機、自動混綿機。

3).織造機械

大力發展無梭織機,進一步提高機電一體化和技術水平,提高無梭織機可靠性,重點加快噴氣織機的發展和實現產業化,解決高速氣流引緯技術、電子送經與電子卷取驅動技術、智能化電控系統技術、可靠性技術、打緯技術、高速開口系統技術和精密制造加工技術。提高劍桿織機入緯率和可靠性,進行織機結構動力學優化設計適應高速運動的研究,解決高速劍桿引緯技術、電子送經與電子卷取高精度驅動技術、智能化電控系統技術、可靠性技術和送經張力補償等織造工藝技術。的織造品種適應性。發展新型整經機、漿紗機、染漿聯合機及電子多臂、電子提花裝置、高性能金屬綜框、高速劍桿頭、劍桿帶、節能型噴嘴、專用泵閥、高速離合器、制動器等織造專用基礎件和器材等,適應無梭織機發展和配套的需要。

4).針織機械

針織機械產品要進行填平補齊和改進提高,積極發展裝飾、產業用針織機械產品。積極應用微電子技術,提高針織機械產品的自動化、機電一體化水平,實現微機程控、電子選針和花型準備計算機輔助設計。進一步提高技術水平,擴大筒徑系列,拓寬機幅,增加編織系統數,提高機速,縮小國產針織機械與國際先進水平的差距。重點發展電腦提花圓緯機、電腦自動橫機、高速特里科經編機、無縫針織內衣機等。在發展各類針織機械產品的同時,要大力加強配套器材織針、三角、針筒(板)和輸紗裝置等的開發和水平的提高,適應針織機械發展的需要。

5).印染機械

在適應印染生產小批量、多品種、快交貨的市場需求的同時,印染機械要加強和印染工藝的有機結合,廣泛應用自動控制和在線檢測技術,滿足快速反應和印染企業信息化要求,進一步向智能化、模塊化、安全、環保、節能降耗、短流程、自動化方向快速發展。重點發展工藝參數在線檢測及現場總線(FCS)一體化控制系統(包括濃度在線檢測與控制系統、定型機在線檢測與控制、色差光學在線檢測系統、現場總線系統(FCS))、新一代高質高效機織物染整成套設備(包括高質高效前處理技術與設備、機織物短流程濕蒸連續染色技術與設備、新一代高質高效針織染整生產線)、高溫高壓氣流染色機、高速數碼噴射印花機、新一代低溫等離子處理、超臨界二氧化碳染色以及靜電印花等先進技術與設備及研制新一代符合安全、節能、環保的通用單元機、專用基礎件。

6).非織造布機械

非織造布機械繼續向增加機幅、提高單機速度和產能發展,注重設備加工精度及選用新材料,提高機電一體化水平,進一步應用計算機在線檢測控制和網絡系統,保證高產和高質量生產。非織造布生產線要向多功能性、組合式、差別化發展,開發可再生、能生物降解纖維非織造布產品。在設備中強調模塊化、積木式設計,可根據非織造布產品特性和工藝要求,靈活進行設備改良或重組。

重點開發研制薄型丙綸、滌綸熱軋紡粘柔性生產線;高速、線壓力一致的熱軋機;寬幅、高產熔噴生產線;水刺、針刺設備;各種成網與加固方式的復合技術。

(二)提高自主開發能力、采用先進制造技術,大力振興紡織裝備制造業

振興裝備制造業應當堅定不移地貫徹落實黨的十六大和十六屆五中全會指出的各項方針、政策。堅持科學發展觀,推動紡織機械工業發展轉入科學發展軌道;堅持改革,促進戰略調整,使紡織機械工業由粗放型向集約型轉變,實現產品的節能、降耗、循環經濟,實現可持續發展;堅持走新型工業化道路,以信息化帶動工業化,以工業化促進信息化;堅持經濟社會協調發展,以人為本,樹立全面、協調、可持續發展觀,實現紡織機械產品噪音低、操作安全、節能環保、環境友好和單產用工逐步減少的要求;堅持技術創新,實現技術進步,不斷提高自主創新能力。

1)、調整行業結構

(1)企業結構調整。通過企業重組,積極推進集約化生產和業務流程再造,按專業化構建業務單元。發展工程公司,提高生產集中度,建立具有較強競爭力的大型企業集團。對宜于分散生產經營的中小企業群體,通過技術提升,向知識型、技能型、開發型、專業化發展,做到“小而精、小而強”,開發高性能產品,創立品牌;進一步對外開放,吸引國際先進紡織機械企業進行合作或者獨資、合資建廠,帶動國產紡織機械技術水平的發展。

(2)產品結構調整。國產紡織機械產品品種比較齊全,高、中、低檔并存。要優化產品結構,大力提高產品質量和檔次,重點產品質量接近或達到國際水平,培育國際知名品牌,同時淘汰一些不適應市場需求、信譽度差、沒有競爭力的產品。把“發展高檔,提升中檔,淘汰低檔”作為推動紡機產業技術升級的重要手段

(3)技術結構調整。增加技術投入,加強技術創新能力的建設。加速企業的技術改造,加速企業的技術進步。在當今世界經濟發展、結構調整中,技術創新成為企業取勝市場的核心競爭力,工業發達國家科技研究開發費用占國民生產總值的比重已達2.5%左右,國際知名大公司技術開發費用占銷售額的比重達6%~10%。科研高投入帶來的成果正迅速反映到產品生產中,使產品開發周期更短,性能、質量水平更高。在積極爭取國家對科研開發投入的同時,鼓勵企業建立科技開發風險基金,提高研發費用占銷售收入比例,高新技術企業應達到5%以上,大中型企業達到3%以上,一般企業達到1.5%以上,加強企業技術開發的物質基礎。加大采用國際標準和國外先進標準的力度,增加中高檔產品、高附加值產品、技術密集型、自主知識型和環保型產品的比重。要擁有一批具有自主知識產權的技術和產品。

(4)組織結構調整。適度提高行業的集中度,發展以工程為目標、以產品、零部件以及工藝為對象的專業化生產。加強企業間各種形式的分工協作和合作聯盟的發展,逐步實施專業化生產和社會化協作,實行擇優配套。

(5)人才結構調整。建立科技人才激勵機制,支持并獎勵創新成果,對已形成產業化、產生顯著經濟效益和社會效益的成果給予重獎。把科研成果、知識、技術、能力、經驗等作為生產要素參與分配,調動科技人才參與傳統產業技術改造、結構優化升級的積極性。要廣開人才資源,與大專院校、科研院所結合,與機械、電子、國防工業結合,充分利用社會資源。同時,也可以利用境外的人才資源,通過交流,促進發展。要注重制造工藝、紡織工藝、高級技工等人才以及高級管理人才資源開發,合理配置、合理利用。

2)、提高自主創新能力,開發新一代紡機產品

(1)發展數字化紡織機械

紡織機械的發展要充分利用計算機技術、通訊技術、網絡技術、激光技術、空氣動力學技術、液壓技術、傳感器技術等先進技術,以自動控制代替人工控制,并向智能化專家系統發展,向生產連續化發展,向“數字化紡織機械”發展。全面提升紡織機械的自動化水平,提升紡織工廠的管理水平,對紡織行業的技術、質量、經濟效益和服務都將產生直接明顯的推進作用。我國的棉紡織設備在成品質量上與國際先進水平接近,在產品價格上有優勢,并且具有一定研發生產條件。而我國的棉紡織設備在機電一體化、自動化和連續化方面,產品的可靠性和穩定性方面,與國際先進水平相比還有一定差距。以“數字化成套棉紡織生產線”項目為突破口,通過我國紡織機械的數字化、信息化,進一步提高棉紡織工業的質量水平、快速反應能力和勞動生產率,進而提高市場競爭力。

(2)發展節能環保型紡織機械

綠色紡織品已成為21世紀紡織工業的突出主題,實施綠色制造,最大限度的提高資源利用率,減少資源消耗,直接降低成本、減少污染。可生物降解、可持續再生產的環保型纖維已得到全世界的關注。開展節能環保紡織機械制造研究,將為我國紡織工業消除國際“綠色貿易壁壘”提供有力支撐,將是提升中國紡織機械企業國際地位的有利時機。因此,要迅速全面地開展節能環保紡織機械制造的研究,向“節能環保型紡織機械”發展。以染整設備節能環保和可生物降解、持續再生原料的生產工業化及其應用為突破口,解決紡織工業的污染、耗能和資源的利用問題。

3)、大力提高制造技術水平

(1)堅持技術創新,實現企業技術進步。

設計技術與制造技術的結合形成企業的核心技術,要以技術創新推進技術改造、制造工藝的創新。采用機械制造新工藝、使用新材料、先進裝備和先進適用技術,促進企業技術進步,提高企業競爭力。制造工藝創新的基礎是先進制造技術。重點解決技術開發、信息化、關鍵底層設備、先進工藝技術應用、物流系統和生產流程等方面的問題,推廣計算機輔助設計、并行設計、虛擬設計等先進技術;廣泛應用柔性制造單元(FMC)、柔性制造系統(FMS)等加工技術;推進精益生產、敏捷制造、智能制造、虛擬制造、分散網絡化制造等先進制造管理技術;在大型企業應用模型化技術和仿真技術,建立計算機集成制造系統(CIMS),開展精密成型、快速原型/零件制造(RPM)、金屬材料熱成型過程動態模擬等先進基礎加工工藝技術的研究和推廣。加大對關鍵零部件制造、檢測能力改善、總裝水平提高和創造工藝試驗條件的投入,著力提高核心制造能力、著力提高技術開發能力、著力提高企業對市場的應變能力。建設智能化、網絡化的現代工廠。提高制造與管理水平,注重管理創新,大力推進企業管理信息化。注重推廣應用現代信息技術,引入現代管理理念,借助先進成熟的管理信息化軟件,結合企業自身實際開展信息化建設,努力實現技術創新和管理創新。縮短產品的試制和生產周期,增強企業的市場快速反應能力。

(2)提升紡織機械可靠性、穩定性

國產紡織機械與國外產品相比,可靠性方面的差距是明顯的。有些國內先進的紡織機械產品技術性能先進,但可靠性差,市場占有率低。通過開展紡織機械可靠性工作,在設計方面,開展FMEA、 FTA及有限元分析;冗余設計、失效安全和損傷容限設計、健壯設計等可靠性設計。在制造方面,加強信息集成,推廣網絡制造、數字化制造等先進制造技術,同時開展并行工程,加強全過程的可靠性管理,使紡織機械的可靠性有較大的提升。

“十一五”是我國紡織工業發展成為現代化紡織強國奠定基礎的重要時期,2006年是“十一五”開局的一年,我們必須振奮精神,扎扎實實做好全年工作,為完成振興紡織裝備制造業,為促進紡織產業升級而努力奮斗。(中國紡織工業協會副會長,中國紡織機械器材工業協會理事長 高勇)